|

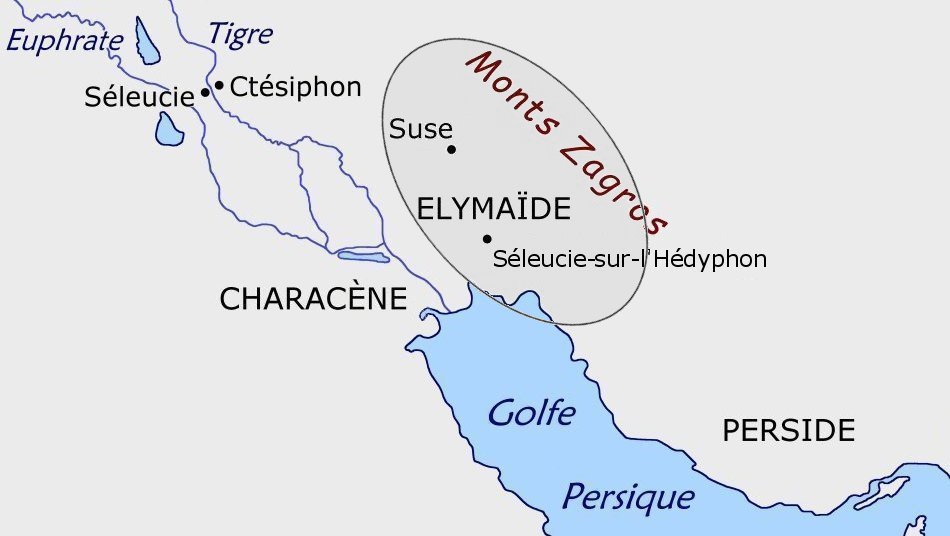

Le royaume d’Elymaïde s’étendait sur une partie de l’ancien Elam, des plaines de la Susiane à l'Ouest aux Monts Zagros à l’Est, et jusqu’à la partie nord du golfe Persique au Sud.

De l'histoire plurimillénaire de cette contrée, n'est esquissée ci-dessous que la période arsacide.

. |

|

Trois ans plus tard ce sont les Parthes qui entrent en scène. Mithradates Ier envahit la Mésopotamie en 141 av. J.-C., puis la Susiane l'année suivante.

Vers 138 av. J.-C., allié à la Characène, Tigraios s’empare du trône élyméen et le conserve jusqu’en 133, où les Parthes reprennent en main le royaume.

Aucune monnaie locale n'est alors frappée pendant une cinquantaine d’années, témoignage de la domination sans partage des Parthes sur l’Elymaïde.

.

Vers 82 av. J.-C. émerge pourtant en Elymaïde une nouvelle dynastie, dite kamnaskiride tardive. Ces souverains prennent pour capitale Séleucie sur l’Hédyphon et émettent

leur propre monnayage, ce qui implique une relative autonomie par rapport au pouvoir central parthe.

.

A la fin du Ier siècle av. J.-C., les Kamaskirides tardifs sont supplantés par une dynastie d’origine arsacide. L’Elymaïde devient alors de fait un Etat vassal des Parthes.

Cette situation perdure jusqu'à la montée en puissance des Sassanides, dans la première moitié du IIIe siècle de notre ère.

Survol du monnayage élyméen

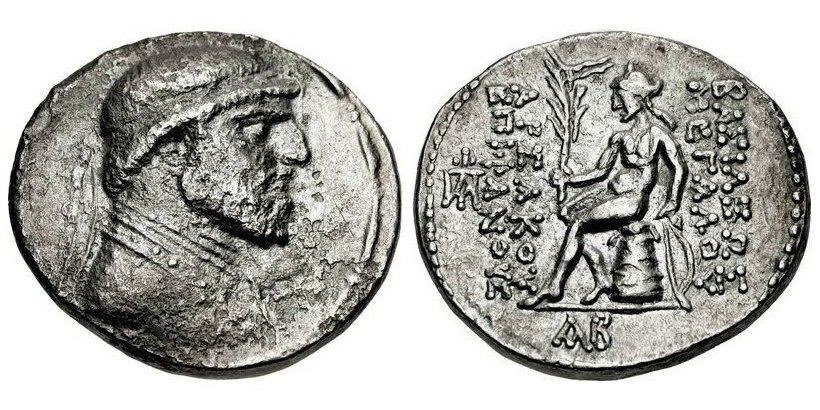

I - Entre 147 et 129 av. J.-C. environ, Suse émet des monnaies aux noms de Kamnaskires Soter, Démétrius II, Okkonapses, Kamnaskires Nicéphoros

(Fig. 1), Tigraios (Fig. 2), Dareios et Phraates II. Les monnaies qui portent la légende Kamnaskires Soter et celles avec

le qualificatif Nicéphoros appartiennent peut-être au même souverain, mais cela ne fait pas l'unanimité parmi les chercheurs.

On ne connaît que deux ou trois tétradrachmes au nom de Kamnaskires Soter et deux à trois dizaines d'exemplaires à celui de Kamnaskires Nicéphoros, plus quelques drachmes et bronzes.

Les tétradrachmes produits à Suse pour Okkonapses, Tigraios, Dareios et Phraates II sont quant à eux de la plus grande rareté.

Le nombre de frappes attribuables à cette première période est donc très limité.

Le style est hellénistique et les légendes sont en grec. Ces monnaies portent souvent un monogramme, mais jamais de date.

|

|

|

Fig.1 (Photo C.N.G.) KAMNASKIRES NICEPHOROS (c. 147-139 av. J.-C.) Tétradrachme - Suse - van't Haaff 2.1.1.1 Av Buste diadémé à droite ; monogramme à gauche. Rv BAΣIΛEΩΣ KAMNIΣKIPOY NIKHΦOPOY Apollon assis à gauche sur l'Omphalos. |

Fig.2 (Photo C.N.G.) TIGRAIOS (138/7-133/2 av. J.-C.) Tétradrachme - Suse - van't Haaff 5.1.1.1 Av Buste diadémé à droite ; monogramme à gauche. Rv BAΣIΛEΩΣ TIΓPAIOY Apollon assis à gauche sur l'Omphalos. |

II - De 129 à 82 av. J.-C. environ, aucune monnaie n’est frappée à l'effigie d'un souverain élyméen, le pouvoir central parthe s'arrogeant le monopole

du monnayage.

|

Fig.3 (Photo CNG) MITHRADATES II (c. 121-91 av. J.-C.) Tétradrachme - Suse - SNP II 2a-70A Av Buste diadémé à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY APΣAKOY EΠIΦANOYΣ Apollon assis à gauche sur l'Omphalos, tenant une palme ; un monogramme à gauche, un autre à l'exergue. |

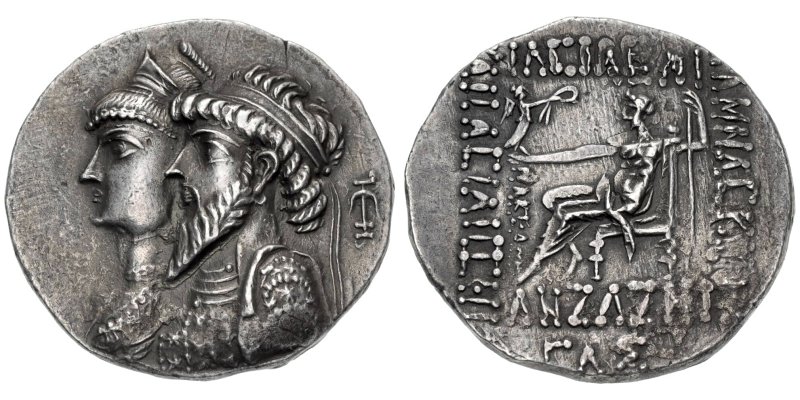

III - Entre 82 et 32 av. J.-C. environ, Kamnaskires III (Fig. 4), Kamnaskires IV (Fig. 5 et 6)

et Kamnaskires V (Fig. 7) émettent tour à tour des tétradrachmes, drachmes et divisionnaires en argent, mais aucune monnaie de bronze.

Le style des effigies est d’influence parthe, mais les revers, du moins ceux de Kamnaskires III et Kamnaskires IV, restent dans la continuité du monnayage séleucide.

Kamnaskires V adopte un nouveau revers, un petit buste barbu à gauche, peut-être une représentation du dieu élyméen Belos.

Les légendes, qui incluent le nom du roi, sont en grec. Des dates (calculées d'après l'ère séleucide) figurent généralement à l'exergue, bien que souvent hors flan ou illisibles.

On note aussi fréquemment la présence de monogrammes sur les monnaies de cette période. Une marque d'atelier apparaît derrière le buste, une ancre, pour Séleucie-sur-l'Hédyphon,

ou plus rarement un protomé de cheval, pour Suse, sur quelques monnaies de Kamnaskires IV.

|

|

|

Fig.4 (Photo C.N.G.) KAMNASKIRES III et ANZAZE (c. 82/1-66/5 av. J.-C.) Tétradrachme - Séleucie sur l'Hédyphon - van't Haaff 7.1.1.4 Av Bustes de Kamnaskires III et Anzaze ; à droite une ancre. Rv BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY KAI BAΣIΛIΣΣHΣ ANZAZHΣ Zeus-Belos trônant à gauche ; MAKEΔΩN à gauche ΓΛΣ = 233 = 80/79 av. J.-C. |

Fig.5 (Photo Roma Numismatics) KAMNASKIRES IV (c. 64/3-53/2 av. J.-C.) Tétradrachme - Séleucie sur l'Hédyphon - van't Haaff 8.1.1 Av Buste à gauche ; à droite contremarque avec Nike (sur une ancre). Rv BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY EΓ BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY Zeus-Belos trônant à gauche ; monogramme à gauche ΘMΣ = 249 = 64/63 av. J.-C. |

|

|

|

Fig.6 (Photo Triskeles Auctions) KAMNASKIRES IV (c. 64/3-53/2 av. J.-C.) Tétradrachme - Suse - van't Haaff 8.3.1 Av Buste à gauche ; à droite contremarque avec Nike (sur un protomé de cheval). Rv BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY TOY EΓ BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY Zeus-Belos trônant à gauche ; monogramme à gauche Date illisible. |

Fig.7 (Photo C.N.G.) KAMNASKIRES V (c. 54/3-32/1 av. J.-C.) Tétradrachme - Séleucie sur l'Hédyphon - van't Haaff 9.1.1 Av Buste à gauche ; à droite une étoile au-dessus d'une ancre. Rv BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY TOY BAΣIΛEΩΣ KAMNAΣKIPOY Tête barbue à gauche ; monogramme à gauche ΣOA = 271 = 42/41 av. J.-C. |

IV -

Avec la fin des Kamnaskires tardifs s'ouvre une période de transition très mal connue, où se succèdent pendant un siècle environ un nombre indéterminé de souverains dont le nom

n'est pas parvenu jusqu'à nous. Les monnaies sont assez peu différenciables les unes des autres, toutefois la dégradation progressive du style et certains détails

comme les symboles placés au-dessus de l'ancre permettent d'établir assez bien l'enchaînement des différentes émissions (Fig. 8 et 9).

Dans un premier temps les tétradrachmes et les drachmes sont encore en très bon billon, puis leur titre s’effondre rapidement.

Le style des effigies est résolument parthe. Les revers copient les monnaies de Kamnaskires V et sur les spécimens les plus anciens on peut encore discerner des bribes de la légende d'origine,

avant que la qualité de gravure ne dégénère jusqu’à produire un motif à peine identifiable.

Plus aucune date n'apparaît sur le monnayage élyméen et l'ancre, désormais omniprésente, a perdu son rôle de marque d'atelier pour devenir l'emblème royal de l'Elymaïde.

|

|

|

Fig.8 (Photo Roma Numismatics) SOUVERAIN INDÉTERMINÉ (Fin Ier s. av. J.-C. - début Ier s. apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 10.2.1 Av Buste à gauche ; à dr. une rosette dans un croissant, au-dessus d'une ancre. Rv Légende en grec dégradé ; tête barbue à gauche de style approximatif Pas de date. |

Fig.9 (Photo C.N.G.) SOUVERAIN INDÉTERMINÉ (Ier siècle apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 10.3.1.1B Av Buste à gauche ; à dr. une étoile dans un croissant, au-dessus d'une ancre. Rv Légende incohérente ; tête à gauche, très dégradée Pas de date. |

V -

A la fin du Ier siècle apr. J.-C., comme en témoignent les noms inscrits sur son monnayage, l'Elymaïde est dirigée par des souverains d'origine arsacide.

D'après van't Haaff se succèdent Orodes Ier, Kamnaskires-Orodes, Orodes II, Phraates, Osroes, Orodes III, Orodes IV, Orodes V et pour finir deux souverains

qui ne sont pas identifiables par leur noms, désignés Prince A et Prince B. Les dates de règne avancées pour ces différents souverains restent très approximatives,

par manque de sources écrites contemporaines et en raison de l'absence de dates sur les monnaies.

Les tétradrachmes d'Orodes Ier se distinguent des émissions précédentes par le style particulier de l'effigie et par l'ajout du nom du roi, en araméen, devant le buste à l'avers

(Fig. 10).

.

Avec le règne de Kamnaskires-Orodes le monnayage élyméen change radicalement. Toutes les monnaies sont en bronze, y compris les grands modules, et les effigies sont

représentées uniquement de face. Sur les tétradrachmes une légende circulaire s'affiche à l'avers, en araméen. Les premiers revers perpétuent l'image dégradée

d'une légende et d'un buste, mais ce motif est abandonné en cours de règne pour un ensemble de "tirets" (Fig. 11), disposés plus ou moins régulièrement.

Les revers des drachmes portent soit un buste de Belos grossièrement exécuté et une légende en araméen, soit se résument à quelques tirets et pas de légende.

|

|

|

Fig.10 (Photo C.N.G.) ORODES I (fin Ier siècle - début IIe siècle apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 11.1.1.1 Av Buste à gauche ; à dr. une étoile dans un croissant, au-dessus d'une ancre ; à gauche le nom du roi en araméen : « Orodes ». Rv Rudiments d'une tête à gauche et légende incohérente. |

Fig.11 (Photo C.N.G.) KAMNASKIRES-ORODES (début/milieu IIe siècle apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 12.1.1.3C Av Buste de face ; à dr. une étoile dans un croissant, au-dessus d'une ancre ; légende en araméen : « Kamnaskir-Orodes Roi, fils de Orodes Roi ». Rv Ensemble de tirets. |

A partir d'Orodes II les grands modules se raréfient, alors que la production des drachmes de bronze reste globalement très abondante.

Le monnayage de ce règne est assez similaire à celui du précédent, toutes les effigies sont de face et il n'existe que deux types de revers : un ensemble de tirets, à la fois sur

des drachmes et des tétradrachmes (Fig. 12), et un buste de Belos très stylisé, réservé à des drachmes (Fig. 13).

|

|

|

Fig.12 (Photo C.N.G.) ORODES II (début/milieu IIe siècle apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 13.3.1.3A Av Buste de face avec une tiare ; à dr. étoile dans un croissant et ancre ; à gauche le nom du roi en araméen : « Orodes Roi ». Rv Ensemble de tirets. |

Fig.13 (Photo C.N.G.) ORODES II (début/milieu IIe siècle apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 13.2.1.1A Av Buste de face avec une tiare ; à dr. point dans un croissant et ancre. Rv Buste radié de face de Belos ; légende circulaire en araméen : « Orodes Roi, fils d'Orodes ». |

Le monnayage de Phraates est un peu plus varié que celui de ses prédécesseurs, avec des effigies soit de face, soit de profil, et davantage de revers pour les drachmes

(Artémis, Aigle, diadème, tirets ou croissants).

On constate le retour du grec sur les drachmes (Fig. 14), tandis que l'araméen a pris place définitivement sur les tétradrachmes

(Fig. 15). La coexistence des deux modes d'écriture, qui se poursuivra au cours des règnes suivants, peut s'expliquer par l'activité de deux ateliers,

émettant simultanément ou en alternance.

Les monnaies avec une légende en grec ont probablement été produites à Suse, ville fortement hellénisée, et toutes les autres à Séleucie sur l'Hédyphon.

|

|

|

Fig.14 (Photo C.N.G.) PHRAATES (début/milieu IIe siècle apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 14.1.1.2 Av Buste de face avec une tiare ; à dr. point dans un croissant et ancre ; à gauche le début du nom du roi : ΠPA. Rv Légende circulaire BACIΛ() ΠPAATHC ; Artémis à droite. |

Fig.15 (Photo C.N.G.) PHRAATES (début/milieu IIe siècle apr. J.-C.) Tétradrachme - van't Haaff 14.7.1.2 Av Buste à gauche avec une tiare ; à dr. point dans un croissant et ancre ; légende sur deux lignes en araméen : « Phraates Roi, fils d'Orodes Roi ». Rv Ensemble de tirets et X. |

Le revers des drachmes d’Osroes (Fig. 16) reprend la représentation d'Artémis déjà utilisée par Phraates, mais l’absence d’emblème élyméen à l’avers

est troublante. Le style de l’avers est aussi moins « rustique » que celui des rois censés avoir régné à la même période, plus « parthe ».

Si ces monnaies ont été émises pour un souverain élyméen, où trouve t-il sa place dans la chronologie ? Ces rares monnaies n’auraient-elles pas été frappées plutôt pour Osroes Ier

de Parthie ? .

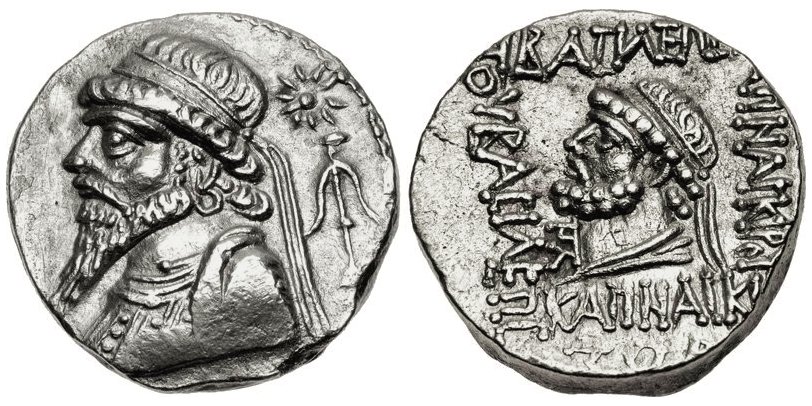

Le monnayage d’Orodes III comporte des tétradrachmes et des drachmes de bronze, avec une effigie de profil qui se singularise par sa tiare décorée d’une ancre.

On peut trouver au revers un buste d’Artémis (Fig. 17), un buste de Belos, une ancre entourée de tirets, ou simplement un ensemble de tirets.

Le grec et l’araméen, selon le module, restent utilisés.

|

|

|

Fig.16 (Photo C.N.G.) OSROES (Ier quart du IIe siècle apr. J.-C. ?) Drachme - van't Haaff 15.2.1.1 (?) Av Buste diadémé à gauche. Rv Légende difficile à interpréter ; Artémis à droite. |

Fig.17 (Photo C.N.G.) ORODES III (IIe siècle apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 16.6.1.1 Av Buste à gauche avec une tiare ; à dr. point dans un croissant et ancre. Rv Légende circulaire BACIΛEYK YPꞶΔHC ; Buste d'Artémis à droite. |

A partir d’Orodes IV, seuls des petits modules sont encore frappés. Trois types existent pour Orodes IV, dont l’un pourrait porter au revers l’effigie de la reine Ulfan, ce que semble indiquer

la légende wlp’n devant le buste. A l’avers des deux autres types le portrait de face, avec sa coiffure tripartite (Fig. 18),

fait penser aux monnaies S.86 de Vologèses V, émises à la fin du IIe siècle de notre ère.

.

Les frappes pour Orodes V ont à l’avers le buste diadémé du roi de profil, et au revers le buste d’Artémis (Fig. 19). La production de ces monnaies,

et plus encore celle des deux princes suivants (Fig. 20 et 21), est de moins en moins soignée en même temps que le poids et le diamètre des flans s’amenuisent.

|

|

|

Fig.18 (Photo C.N.G.) ORODES IV (2e moitié du IIe siècle apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 17.2.1.1 Av Buste diadémé de face. Rv Buste d'Artémis à gauche ; à droite une ancre. |

Fig.19 (Photo Savoca) ORODES V (fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 18.1.1.1A Av Buste diadémé à gauche ; légende en araméen : « Orodes Roi ». Rv Buste d'Artémis à gauche ; à droite une ancre. |

|

|

|

Fig.20 (Photo C.N.G.) PRINCE A (fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 19.1.1.1A Av Buste diadémé à gauche. Rv Artémis à droite. |

Fig.21 (Photo C.N.G.) PRINCE B (IIIe siècle apr. J.-C.) Drachme - van't Haaff 20.1.1.1 Av Buste diadémé à gauche. Rv Athena à droite. |

Pour en savoir plus :

ASSAR, G.R.F. (2004).

History and Coinage of Elymais During 150/149-122/121 BC.

In : Nāme-ye Irān-e Bāstān. The International Journal of Ancient Iranian Studies. Vol. 4, n° 2, pp. 27-91.

.

DABROWA, E. (2005). Les aspects politiques et militaires de la conquête parthe de la Mésopotamie. In : Electrum. Vol. 10, pp. 73-88.

.

DABROWA, E. (2006). The Conquests of Mithridates I and the Numismatic Evidence. In : Parthica. Vol. 8, pp. 37-40.

.

GREGORATTI, L. (2017). Sinews of the other Empire: Parthian Great King’s rule over vassal Kingdoms.

In : H. Teigen and E. Seland, Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and Beyond. pp. 95-104.

.

MORGAN, J. de (1923-1936). Manuel de numismatique orientale. Tome I. Paris : Librairie orientaliste Paul Geuthner.

.

OLBRYCHT, M.J. (2017). Greeks and Macedonians in the Parthian Empire: the case of Susa. In : Sileno. Vol. 43, 1-2, pp. 149-164.

.

REZAKHANI, K. (2011). Elymais. In :

Numismatic Art of Persia : The Sunrise Collection, Part I. Classical Numismatic Group, Inc., pp. 222-224.

.

REZAKHANI, K. (2013). Arsacid, Elymaean and Persid coinage. In : The Oxford Handbook of Ancien Iran. Chap. 39, pp. 766-778.

.

VAN'T HAAFF, P.A. (2007). Catalogue of Elymaean Coinage, ca. 147 B.C – A.D. 228. Lancaster : Classical Numismatic Group, Inc.

| Haut de page | Monnaies de Characène | Plan du site Page d'accueil |