|

|

|

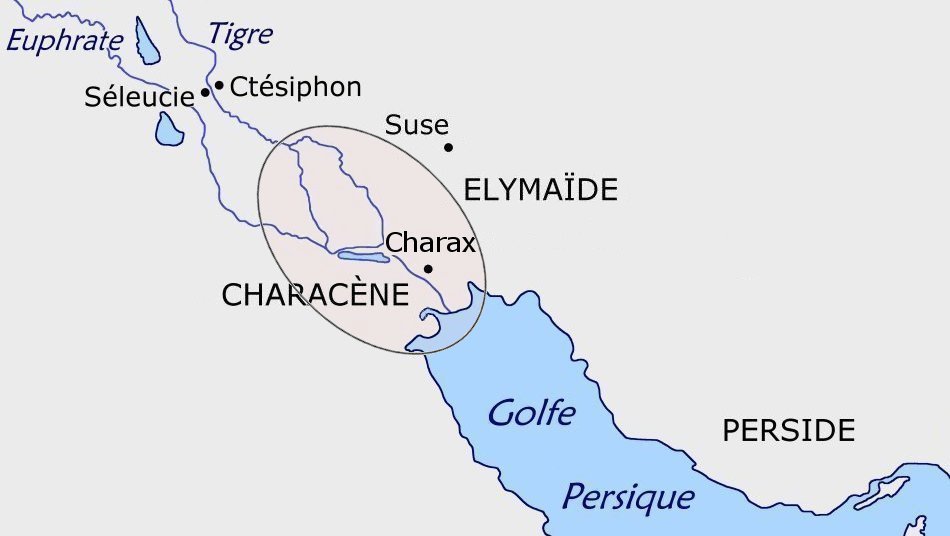

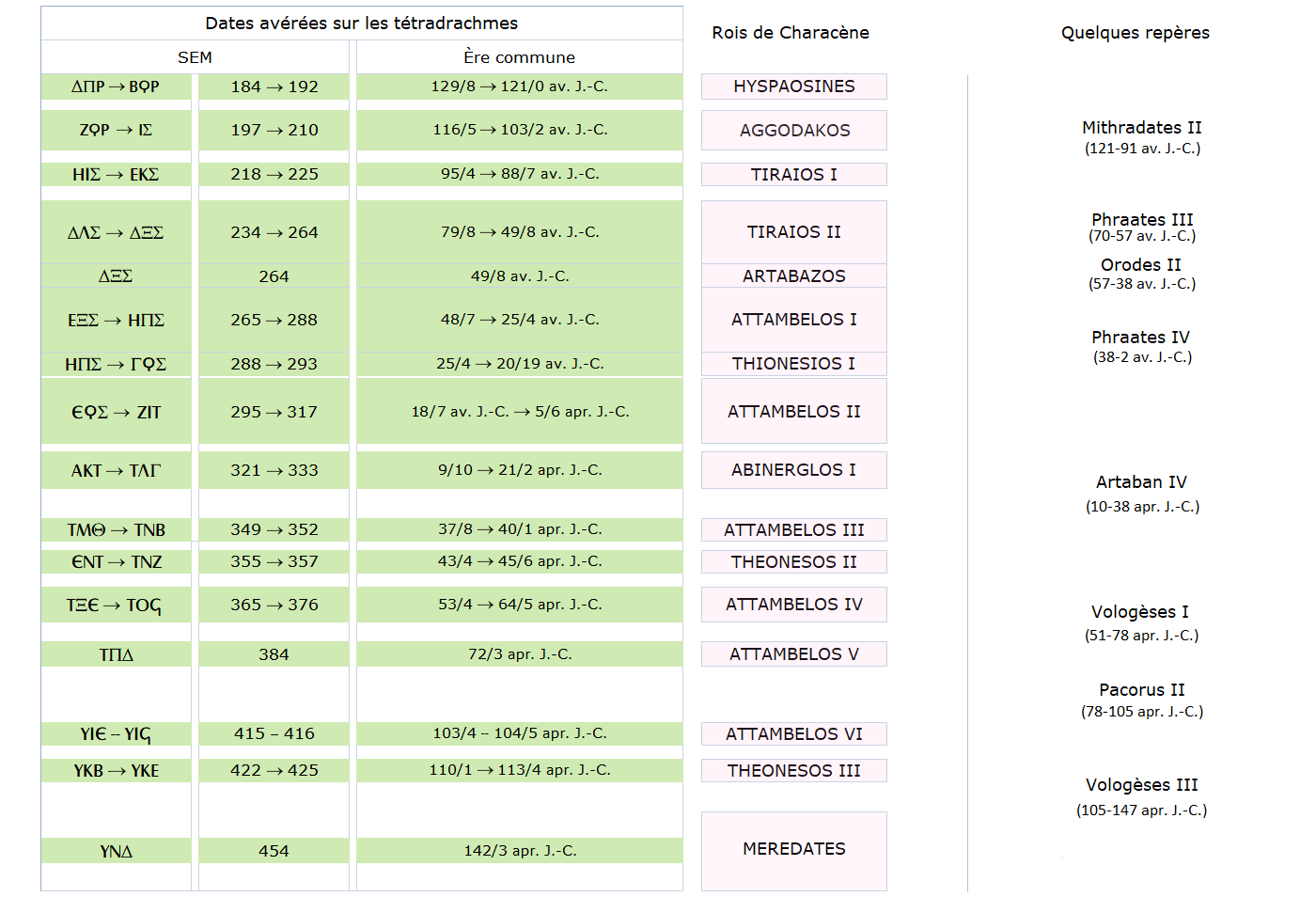

Le monnayage de la Characène se compose essentiellement de tétradrachmes, d'abord en argent puis en bronze, mais aussi de petites monnaies de fabrication grossière, en cuivre et en plomb.

La chronologie des premiers règnes est facile à établir, dans la mesure où le nom du souverain et la date de frappe figurent systématiquement, en grec, sur les tétradrachmes characéniens.

Il reste toutefois des intervalles où semble-t-il aucune frappe locale n'a eu lieu, ou du moins dont nous n'avons pas de traces.

A partir du début du Ier siècle de notre ère, les zones d'ombre deviennent plus importantes. Faute d’émission monétaire, on ne peut que spéculer sur qui a gouverné la Characène au cours

de plages relativement étendues (entre 45/6 et 53/4, entre 64/5 et 103/4, entre 104/5 et 110/1, entre 113/4 et 142/3). Durant ces périodes la mainmise

des Parthes sur la Characène s'est à l'évidence renforcée, jusqu'à l'occupation militaire du territoire, la destitution du souverain et l'arrêt des frappes locales.

Au-delà du règne de Meredates les légendes ne sont plus en grec mais en araméen, aussi difficiles à lire qu’à interpréter. Le monnayage ne nous apprend alors plus que des bribes, et tout espoir

d’un classement sérieux pour cette période doit être laissé de côté.

.

Chronologie des souverains de Characène, d'après les dates recensées sur les tétradrachmes

.

|

Survol du monnayage characénien

Hyspaosines, à l'origine satrape mis en place par Antiochus IV, s’émancipe de l’autorité séleucide pour fonder son propre royaume, en 132 ou 129* avant notre ère.

Il soumet la Babylonie en 127 av. J.-C., profitant du fait que les forces parthes sont débordées par les invasions scythes à l’Est. Mais sa tentative d’expansion tourne court

avec l’intervention d'Artaban II, quelques mois plus tard seulement. Chassé de Babylonie il retrouve son trône en Characène et son droit d'y émettre son propre monnayage, ce qui indique

un état de dépendance toute relative par rapport au pouvoir parthe.

*La date du début du règne d'Hyspaosines n'est pas certaine. Un de ses tétradrachmes (C.N.G. 112, 391) porte à l’exergue la date ΛΠP, ce qui peut être interprété

aussi bien comme AΠP (181 SEM = 132/1 av. J.-C.) que comme ΔΠP (184 SEM = 129/8 av. J.-C.). Sur ce spécimen le monogramme du revers est situé à droite, alors qu’on le trouve

habituellement à gauche sur les tétradrachmes d'Hyspaosines. Ceci aurait pu être déterminant si un second tétradrachme (C.N.G. 115, 390), avec une date incontestable ΔΠP,

n’avait pas lui aussi un monogramme placé à droite.

.

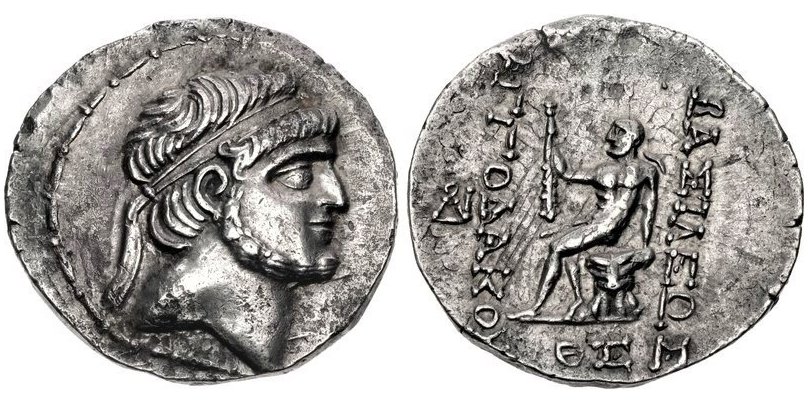

Les tétradrachmes d'Hyspaosines sont frappés sur un argent d'excellente qualité. L'avers présente l'effigie du roi diadémée à droite, imberbe, de style hellénistique.

Au revers Hercule est assis sur un rocher (?) couvert d'une peau de lion et tient dans la main droite une massue, dont l'extrémité repose sur son genou droit.

La légende est naturellement en grec : BAΣIΛEΩΣ YΣΠAOΣINOY, et la date de l'émission se trouve à l'exergue

(Fig. 1). .

La majorité de ses monnaies ont été frappées à Spasinou Charax. Toutefois, durant les quelques mois où Hyspaosines s'est imposé en Babylonie, il a émis à

Séleucie-sur-le-Tigre une série de tétradrachmes, qui se distinguent par un style vigoureux et les deux monogrammes placés à l'exergue,

là où on devrait trouver une date (Fig. 2).

Les spécimens de cette série ont presque tous été refrappés à l'effigie d'Artaban II, lorsque ce dernier a repris Séleucie.

.

Hyspaosines meurt en juin 124 mais les frappes à son nom se poursuivent jusqu'en 192 SEM (121/0 av. J.-C.). Ses tétradrachmes ont donc été produits sans interruption

au plus tard à partir de 184 et jusqu'à 192 SEM (129/8 à 121/0 av. J.-C.).

|

|

|

Fig.1 (Photo C.N.G.) HYSPAOSINES (c. 129/8–124 av. J.-C.) Tétradrachme - Spasinou Charax Av Tête diadémée, imberbe, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ YΣΠAOΣINOY Hercule assis à gauche sur un rocher ; monogramme à gauche. EΠP = 185 SEM = 128/7 av. J.-C. |

Fig.2 (Photo Numismatic Ars Classica) HYSPAOSINES (c. 129/8–124 av. J.-C.) Tétradrachme - Séleucie-sur-le-Tigre Av Tête diadémée, imberbe, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ YΣΠAOΣINOY Hercule assis à gauche sur un rocher ; Deux monogrammes à l'exergue. (127/6 av. J.-C.) |

Après une possible interruption de cinq années, l'émission de tétradrachmes reprend pour le nouveau souverain, Aggodakos.

Ce dernier est désigné le plus souvent par le nom Apodakos, mais c'est bien AΓΓOΔAKOY qu'on peut lire au revers de ses monnaies.

A cette époque la barre horizontale des Π a tendance à s'étirer vers la droite ; c'est la raison pour laquelle, dès Babelon voire plus tôt,

les deux Γ de son nom ont été assimilés à un Π, et cette erreur a été reprise uniformément par la suite

(Hill et de Morgan lisent AΠOΔAKOY et Le Rider fait de même, invoquant lui aussi une forme du Π atypique).

Le roi est représenté imberbe les premières années (Fig. 3), puis avec une barbe courte (Fig. 4).

Le revers est identique à celui du règne précédent, seul le monogramme est différent.

|

|

|

Fig.3 (Photo C.N.G.) AGGODAKOS (116/5–103/2 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, imberbe, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ AΓΓOΔAKOY Hercule assis à gauche sur un rocher ; monogramme à gauche. ZϘP = 197 = 116/5 av. J.-C. |

Fig.4 (Photo C.N.G.) AGGODAKOS (116/5–103/2 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, avec une barbe courte, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ AΓΓOΔAKOY Hercule assis à gauche sur un rocher ; monogramme à gauche. ΘΣ = 209 = 104/3 av. J.-C. |

Les rares monnaies de Tiraios I montrent un jeune roi, légèrement barbu, dont l'effigie est assez proche de celle des derniers tétradrachmes de son prédécesseur.

Le revers délaisse Hercule pour Tyche, représentée assise à gauche sur un trône, tenant une Nike de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche.

Un nouveau qualificatif est ajouté à la légende, EYEPΓETOY (Fig. 5). Ce revers ne sera repris par aucun autre souverain de Characène.

.

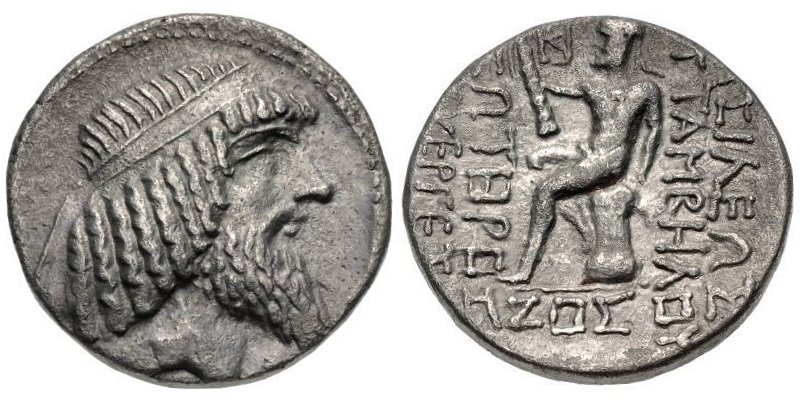

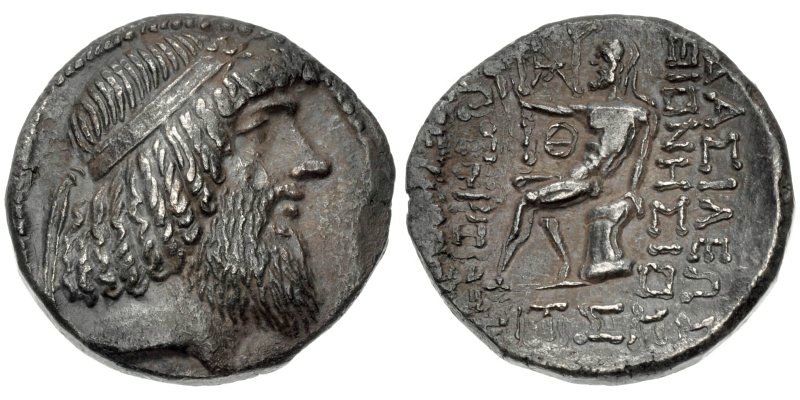

Avec Tiraios II le style de l'effigie, cheveux longs et barbe imposante (Fig. 6), n'a plus rien de commun avec les émissions séleucides.

Hercule réapparaît au revers des tétradrachmes, et restera l'unique motif jusqu'au règne de Meredates.

L'épithète ΣΩTHPOΣ, "Sauveur", fait désormais partie de la légende.

Le règne de Tiraios II s'étend sur une trentaine d'années.

|

|

|

Fig.5 (B.N.F. Paris 41796637 - Source gallica.bnf.fr/BnF) TIRAIOS I (c. 95/4–88/7 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ TIPAIOY EYEPΓETOY Tyche trônant à gauche ; monogramme à gauche. HIΣ = 218 = 95/4 av. J.-C. |

Fig.6 (Photo Numismatica Ars Classica) TIRAIOS II (c. 79/8–49/8 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ TIPAIOY ΣΩTHPOΣ KAI EYEPΓETOY Hercule assis à gauche ; deux monogrammes. BMΣ = 242 = 71/0 av. J.-C. |

Artabazos n'est connu que par un unique tétradrachme (Fig. 7), qui porte la date ΔΞΣ (49/8 av. J.-C.). L'avers présente un portrait

aux cheveux courts et à la barbe moyenne, plutôt d'inspiration hellénistique. Au revers s'inscrit une légende en carré avec de multiples qualificatifs, insolite dans le monnayage characénien,

mais analogue à celle des tétradrachmes contemporains d'Orodes II. Cet Artabazos a-t-il été le premier roi de Characène mis en place par les Arsacides ?

Lucien (Macrobii, 16) écrit qu'un Artabazos a été rétabli par les Parthes sur le trône de Characène, à l'âge de quatre-vingt-six ans, mais il situe

cet épisode beaucoup plus tard. Aucune preuve numismatique ne vient corroborer cette affirmation et le roi auquel il fait référence n'est assurément pas celui qui figure sur ce tétradrachme.

.

Le règne d'Attambelos Ier (Fig. 8) s'étend sur vingt quatre années. Son monnayage, relativement abondant, nous a laissé des tétradrachmes

émis de façon ininterrompue de 265 à 288 SEM (48/7 à 25/4 av. J.-C.).

|

|

|

Fig.7 (B.N.F. Paris 41796675 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ARTABAZOS (c. 49/8 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ APTABAZO ΘEOΠATOP() AYTOKPATOP() ΣΩTHPOΣ (ΦI)ΛOΠATOP() KAI ΦIΛEΛΛHN() ; Hercule assis à gauche ; un monogramme. ΔΞΣ = 264 = 49/8 av. J.-C. |

Fig.8 (Photo C.N.G.) ATTAMBELOS I (48/7–25/4 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ ATTAMBHΛOY ΣΩTHPOΣ (KAI) EYEPΓETOY Hercule assis à gauche ; un monogramme. ZOΣ = 277 = 36/5 av. J.-C. |

Le portrait de Thionesios/Theonesos Ier (Fig. 9) est très similaire à celui d'Attambelos Ier.

Le nom du souverain apparaît sous la forme ΘIONHΣIOΣ, à l'exception d'un spécimen avec ΘIONNHΣIOΣ, sans doute une erreur du graveur.

Les monnaies retrouvées s'échelonnent entre 288 et 293*, son règne s'étend donc de 25/4 à au moins 20/19 av. J.-C.

*Hill a lu à tort ΓOΣ = 273 sur le tétradrachme 41796703 de la B.N.F., au lieu de ΓϘΣ = 293.

.

Sur ses monnaies Attambelos II apparaît comme un roi déjà âgé (Fig. 10). Sous son règne la teneur en argent des tétradrachmes tombe brutalement

à 20% environ, prélude à des émissions uniquement en bronze.

|

|

|

Fig.9 (Photo C.N.G.) THIONESIOS I (25/4–20/19 av. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ ΘIONHΣIOΣ ΣΩTHPOΣ (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. HΠΣ = 288 = 25/4 av. J.-C. |

Fig.10 (B.N.F. Paris 41796709 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ATTAMBELOS II (c. 18/7 av. J.-C.–5/6 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛEΩΣ ATTAMBHΛOY ΣΩTHPOΣ (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; un monogramme. ςϘΣ = 296 = 17/6 av. J.-C. |

Durant la période allant de 321 à 333 SEM (9/10-21/2 apr. J.-C.) sont émis des tétradrachmes où le nom du roi est orthographié ABINHPΓΛ() ou, sur un seul exemplaire connu,

ΛΔINNPΓΛO() (Fig. 11).

Le Rider en conclut qu'Abinerglos et Adinerglos sont deux souverains distincts, qui se seraient immédiatement succédé.

La prestation d'un graveur inexpérimenté est cependant beaucoup plus plausible, surtout si on prend en compte que sur les monnaies de cette époque la boucle basse du B est souvent

en forme de Δ et la boucle du haut de petite taille (elle est ici inexistante) ; du reste, le fait que le graveur ait mis NN au lieu de NH dans le nom témoigne d'une maîtrise approximative

de l'écriture grecque.

.

Après une quinzaine d'années dont on ne sait rien, sont frappés des tétradrachmes au nom d'un nouvel Attambelos. Les dates identifiables sont TMΘ et TNЄ, ce qui laisse supposer

que cet Attambelos III a régné au moins entre 37/8 et 40/1 apr. J.-C.

.

Comme dans le cas d'Abinerglos, les variantes d'écritures de Thionesios/Theonesos, deuxième du nom, qui selon le graveur s'inscrit ΘIONHCIO(C) ou ΘЄONNHC()

(Fig. 12), ont incité Le Rider à voir deux rois différents, consécutifs cette fois encore. Le suivre sur ce terrain serait placer une confiance excessive dans

la rigueur des graveurs characéniens !

|

|

|

Fig.11 (B.N.F. Paris 41796738 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ABINERGLOS (c. 9/10–21/2 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛ(EΩΣ) &Lamda;ΔINNPΓΛO() ΣΩTHPOΣ (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. TΛΓ = 333 = 21/2 av. J.-C. |

Fig.12 (Photo Lübke & Wiedemann) THEONESOS II (c. 43/4–45/6 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv BAΣIΛЄ() ΘЄONNHC() (ΣΩTHPOΣ KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. ЄNT = 355 = 43/4 apr. J.-C. |

Les tétradrachmes de bronze d'Attambelos IV ont été produits en grande quantité et avec de très nombreuses variantes. Des dates allant de 365 à 376 SEM ont été recensées.

Les premières monnaies affichent le portrait d'un jeune roi imberbe (Fig. 13) et les suivantes une effigie avec une barbe

courte (Fig. 14). Le motif du revers et la légende n’évoluent pas, seuls le monogramme et la lettre située sous le bras d’Héraclès changent

au fil des émissions. Les tétradrachmes de l’année 366 se singularisent par l’ajout d’un symbole devant les jambes d’Hercule, formé de deux petits cercles reliés

par un trait vertical.

En plus des monogrammes et symboles qui figurent habituellement sur les monnaies characéniennes, la plupart des tétradrachmes d’Attambelos IV qui sont parvenus jusqu’à nous portent

une ou plusieurs contremarques, jusqu'à quatre sur la même monnaie. Ces contremarques se trouvent à l’avers, devant ou derrière le buste, sur le cou, sur le diadème, mais toujours de manière

à préserver le portrait du roi. A l’issue du règne d’Attambelos IV, des tétradrachmes de ce dernier ont en effet été contremarqués et remis en circulation, afin de pallier le manque de

numéraire durant les périodes où la Characène n’était plus dirigée par un souverain local, mais sous la coupe d’un gouverneur parthe.

|

|

|

Fig.13 (B.N.F. Paris 41796755 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ATTAMBELOS IV (c. 53/4–64/5 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, imberbe, à droite. Rv (BACIΛ) ATTAMB() CꞶTHP (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et deux symboles. TΞς = 366 = 54/5 apr. J.-C. |

Fig.14 (Photo Peus) ATTAMBELOS IV (c. 53/4–64/5 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite ; contremarque Rv (BACIΛ) ATTAMB() CꞶTHP (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. TOB = 372 = 60/1 apr. J.-C. |

Une unique monnaie datée de 384 SEM (72/3 apr. J.-C.), qui présente un portrait original (Fig. 15), a été attribuée par le Rider à Attambelos V.

Vologèses Ier met fin semble-t-il à ce règne éphémère en installant un gouverneur parthe en Characène, et toute émission locale est suspendue durant les trente années suivantes.

.

Ce n'est que vers la fin du règne de Pacorus II (78-105) que les Characéniens parviennent à chasser le représentant du pouvoir central parthe. Ils placent alors sur le trône Attambelos VI

(Fig. 16). On ne connaît pas la durée de son règne, les quelques tétradrachmes qu'on peut lui assigner avec certitude sont datés de 415 et 416 SEM

(103/4 et 104/5 apr. J.-C.).

|

|

|

Fig.15 (B.N.F. Paris 41796884 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ATTAMBELOS V (c. 72/3 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite ; devant deux monogrammes. Rv (BACIΛ) ATTAMB() CꞶTHPIC (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche. TΠΔ = 384 = 72/3 apr. J.-C. |

Fig.16 (B.N.F. Paris 41796887 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ATTAMBELOS VI (c. 103-105 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite ; devant une contremarque. Rv BACIΛ ATTAMBH() CꞶTHP KAI EY(EPΓETOY) Hercule assis à gauche. YIς = 416 = 104/5 apr. J.-C. |

Le portrait barbu de Theonesos III (Fig. 17) est identique à celui de son prédecesseur. Ses tétradrachmes se différencient

par la palme qui se trouve toujours devant l'effigie. Les dates 422, 423 et peut-être 425 (110/1, 111/2, 113/4 apr. J.-C) ont été relevées pour Theonesos III.

.

D'après Dion Cassius (LXVIII, 28), lorsqu'en 116 Trajan envahit la Babylonie et occupe Ctésiphon, il trouve un allié en la personne du roi de Characène, Attambelos.

Cette situation n'était bien entendu pas tolérable pour les Parthes, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu d'Attambelos VII. Toujours est-il qu'il n'a pas eu

le loisir de frapper de monnaies à son nom, et les tétradrachmes d'Attambelos IV contremarqués ont dû continuer à pallier l'absence de nouvelles émissions.

.

Le nom du souverain de la (Fig. 18), toujours difficile à déchiffrer, a variablement été lu comme Orabazes, Orabzes, Obadas ou Obadias.

Tout en conservant les caractéristiques principales des émissions précédentes, ces monnaies se caractérisent par une qualité de fabrication nettement dégradée.

Faute de spécimens où la date peut être lue intégralement, les dates de règne de ce roi restent incertaines. Longpérier, sans conviction, évoquait des dates

allant de 457 à 477, mais ces monnaies ont plus probablement été frappées, compte tenu de leur iconographie, dans l'intervalle entre la fin des émissions

de Theonesos III et le début du règne de Meredates.

|

|

|

Fig.17 (B.N.F. Paris 41796905 - Source gallica.bnf.fr/BnF) THEONESOS III (c. 110-114 apr. J.-C. ?) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite ; devant une palme et une contremarque. Rv BACIΛ ΘЄONHCO() (C)ꞶTHPO (KAI EYEPΓETOY) Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. YKB = 422 = 110/1 apr. J.-C. |

Fig.18 (B.N.F. Paris 41796933 - Source gallica.bnf.fr/BnF) ORABAZES (?) (dates du règne ?) Tétradrachme Av Tête diadémée, barbue, à droite. Rv (BACIΛ) OPAb() (? ?) Hercule assis à gauche ; en haut un croissant. Date indéchiffrable ??Y |

Le monnayage de Meredates (Fig. 19) se démarque totalement de celui des souverains précédents.

A l'avers, le buste du roi portant une tiare rappelle fortement les monnaies arsacides. Un buste de Tyche occupe le revers, entouré d'une légende en grec qui est longtemps restée

une énigme et dont la signification ne fait toujours pas l’unanimité. L’interprétation commune actuelle donne : MЄPЄΔAT YI[OC] ΦO[OPOY]

BA[CIΛЄꞶC] BACIΛ[ЄꞶN] BACIΛЄYC OMAN[AIꞶN], Meredates, fils de Phokoros (Pacorus), Roi des Rois,

Roi des Omani.

P. Pasmans propose une lecture alternative de cette légende, plus en adéquation avec le monnayage parthe, avec [ΦIΛ]OΠA[TOPOΣ] plutôt que OMAN.

Toutes les monnaies de Meredates portent la même date, YNΔ = 454 = 142/3 de notre ère.

Hill puis de Morgan voyaient en lui le roi d'une contrée qu'ils nomment Sub-Characène. Toutefois, d’après l’inscription qui accompagne un buste de Yarhai mis au jour lors de fouilles

à Palmyre, Meredates est qualifié de roi de Spasinou Charax, ce qui confirme qu’il était bien le souverain de Characène.

Bien que Meredates ait été initialement mis en place par les Parthes, il devient ensuite trop puissant et trop proche de Rome au goût de Vologèses IV,

qui mène une opération militaire pour le destituer en 151 apr. J.-C. (date mentionnée dans l’inscription bilingue de la statue de bronze d’Héraclès, prise par les troupes parthes

en Characène pour l’installer dans un temple de Séleucie-sur-le-Tigre).

Le revers avec Hercule réapparaît sur les monnaies du roi suivant (Fig. 20) mais la légende est désormais en araméen.

Toute date ayant également disparu, il n'est pas possible de déterminer la place de ce règne dans la chronologie.

Les diverses lectures qui ont été faites de la légende (Binaga, Ibinghai, etc) ont conduit à désigner ce roi sous le nom d'Abinerglos II.

|

|

|

Fig.19 (Photo Dix Noonan Webb) MEREDATES (c. 131-151 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Buste barbu à droite avec une tiare. Rv MЄPЄΔAT (YI) ΦO BA BACIΛ() (?) ; Buste de Tyche à droite. YNΔ = 454 = 142/3 apr. J.-C. |

Fig.20 (Photo C.N.G.) ABINERGLOS II (?) (Après 151 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Buste diadémé à droite. Rv Légende en araméen. Hercule assis à gauche ; monogramme et symbole. |

Sur la série de la (Fig. 21) l'avers montre le buste du roi, diadémé, imberbe ou avec une barbe courte.

Le revers ne porte pas de légende, seulement plusieurs monogrammes devant une effigie avec une barbe fournie, dépouvue de diadème.

On ne sait pas quel est le personnage qui occupe le revers, peut-être un ancêtre du roi qui se trouve à l'avers.

Hill classe ces monnaies comme groupe B de sa "série araméenne", mais ne les attribue pas à un souverain déterminé ; de Morgan les définit comme "Anonymes".

Le buste de l'avers étant assez proche de celui d'Abinerglos II, on peut envisager que les deux règnes ont été consécutifs. Ce roi pourrait être le dernier avant le règne de Maga,

et donc Attambelos, le père de Maga.

.

Malgré son abondant monnayage on ne sait rien du roi de la (Fig. 22), sinon qu’il est probablement le dernier à avoir régné sur la Characène,

avant la conquête de la province par les Sassanides.

L’avers présente un buste du souverain barbu et portant une tiare, tandis qu’au revers se trouve la tête nue d’un personnage barbu.

De Morgan a interprété la légende de ces monnaies comme suit : MAG'a ZI ATaMABIAZ MaLKA (Maga fils d'Attambelos roi).

|

|

|

Fig.21 (Photo C.N.G.) ATTAMBELOS VIII (?) (Après 151 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Buste diadémé à droite. Rv Buste à droite ; devant plusieurs monogrammes |

Fig.22 (Photo Peus) MAGA (Après 151 apr. J.-C.) Tétradrachme Av Buste à droite avec une tiare ; légende en araméen. Rv Tête barbue à droite ; légende en araméen. |

Les monogrammes

| Règne | Date SEM | AVERS | REVERS | |

| Monogramme 1 | Monogramme 2 ou symbole | |||

| HYSPAOSINES | ΔΠP = 184 |  en bas à droite en bas à droite |

||

| ΔΠP = 184 |  à gauche à gauche |

en bas à droite en bas à droite | ||

| ΔΠP → BϘP = 184 à 192 |  à gauche à gauche |

|||

| 186 |  et

et  à l'exergue à l'exergue | |||

| ϘP = 190 |  à gauche à gauche |

|||

| AGGODAKOS | ZϘP → IΣ = 197 à 210 |  à gauche à gauche |

||

| TIRAIOS I | HIΣ → EKΣ = 218 à 225 |  ou

ou  à gauche à gauche |

||

| TIRAIOS II | ΔΛΣ = 234 |  à gauche à gauche |

||

| EΛΣ - ⲊΛΣ = 235-236 |  à gauche à gauche |

|||

| MΣ = 240 |  en haut à gauche en haut à gauche |

en bas à droite en bas à droite | ||

| AMΣ → HMΣ = 241 à 248 |  en haut à gauche en haut à gauche |

en bas à droite en bas à droite | ||

| BNΣ - ΓNΣ = 252-253 |  en haut en haut |

|||

| ENΣ → AΞΣ = 255 à 261 |  en haut en haut |

|||

| ΓΞΣ = 263 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

| ΔΞΣ = 264 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

| ARTABAZOS | ΔΞΣ = 264 |  |

||

| ATTAMBELOS I | EΞΣ - ⲊΞΣ = 265-266 |  |

en haut en haut |

|

| ZΞΣ = 267 |  en haut en haut |

devant les genoux devant les genoux | ||

| HΞΣ = 268 |  en haut en haut |

O devant les genoux | ||

| ΘΞΣ = 269 |  en haut en haut |

P sous le bras | ||

| ΘΞΣ = 269 |  en haut en haut |

Z sous le bras | ||

| 269 ? |  en haut en haut |

M sous le bras | ||

| ⎕Σ = 270 |  en haut en haut |

X sous le bras | ||

| A⎕Σ = 271 |  en haut en haut |

P sous le bras | ||

| B⎕Σ → BΠΣ = 272 à 282 |  en haut en haut |

|||

| date ? |  en haut en haut |

|||

| ΓΠΣ → HΠΣ = 283 à 288 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

| THIONESIOS I | HΠΣ = 288 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | |

| HΠΣ = 288 |  en haut en haut |

Θ sous le bras | ||

| ΘΠΣ = 289 |  en haut en haut |

P sous le bras | ||

| ϘΣ = 290 |  en haut en haut |

X sous le bras | ||

| ϘΣ = 290 |  en haut en haut |

T sous le bras | ||

| date ? |  en haut en haut |

I sous le bras | ||

| ΓϘΣ = 293 |  en haut en haut |

|||

| ATTAMBELOS II | ЄϘΣ = 295 | ? en haut | ||

| ⲊϘΣ = 296 |  en haut en haut |

|||

| AT = 301 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

| ZT = 307 | ? en haut | |||

| ⲊIT = 316 |  en haut en haut |

|||

| ZIT = 317 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

| ABINERGLOS | AKT - BKT = 321-322 |  en haut en haut |

||

| TΛΓ = 333 |  en haut en haut |

sous le bras sous le bras | ||

Pour en savoir plus :

BERNARD, P. (1990).

Vicissitudes au gré de l'histoire d'une statue en bronze d'Héraclès entre Séleucie du Tigre et la Mésène.

In : Journal des savants. n°1-2, pp. 3-68.

.

DOBBINS, E. (1996). Countermarked Characene Tetradrachms of Attambelos IV.

In : American Journal of Numismatics. Second series 7-8, pp. 83-112.

.

GREGORATTI, L. (2010). The Palmyrenes and the Arsacid Policy.

.

GREGORATTI, L. (2011). A Parthian port on the Persian Gulf: Characene and its trade.

In : Anabasis 2, Studia Classica et Orientalia. pp. 209-229.

.

GREGORATTI, L. (2017). Sinews of the other Empire: Parthian Great King’s rule over vassal Kingdoms.

In : H. Teigen and E. Seland, Sinews of Empire: Networks in the Roman Near East and Beyond. pp. 95-104.

.

HILL, G.F. (1922).

Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia.

In : British Museum. Publications of the Department of Coins and medals. pp. 289-309.

.

KEALL, E.J. (1975).

Parthian Nippur and Vologases' Southern Strategy: A Hypothesis. In : Journal of the American Oriental Society. Vol. 95, n°4, pp. 620-632.

.

LE RIDER, G. (1959).

Monnaies de Characène. In : Syria. Tome 36, 3-4, pp. 229-253.

.

MORGAN, J. de (1923-1936). Manuel de numismatique orientale. Tome I. Paris : Librairie orientaliste Paul Geuthner.

.

NICOLET-PIERRE, H. (1978).

Thionèsis, roi de Characène (25/24-20/19 ou 19/18 avant J.-C.). In : Revue numismatique. 6e série - Tome 20, pp. 46-55.

.

PASMANS, P. (2021).

De zilveren muntslag in naam van Hyspaosines (132/1 – 121/0 v.Chr.) en zijn opvolger Apodakos (112/1 – 103/2 v. Chr.), koningen van Characene.

In : Numismatic Studies No. 3 of the Numismatic Society of Diest. pp. 1-18.

.

PASMANS, P. (2023). — 2023.

Historical evolution from the silver and copper content in tetradrachms of the Characenian kings in Mesene (Southern Iraq) struck in the period 288-355 SE (= 24/3 BCE - 44/5 SE).

In : Numismatic Studies No. 5 of the Numismatic Society of Diest. pp. 145-156.

.

REZAKHANI, K. (2011). Charakene. In :

Numismatic Art of Persia : The Sunrise Collection, Part I. Classical Numismatic Group, Inc., pp. 214-216.

.

| Haut de page | Monnaies élyméennes | Plan du site Page d'accueil |